写在前面的话:

2025年9月25-28日,针对局里下达的“河南省地质遗迹资源转化为文旅产品的模式研究”项目,我们河南省地质旅游发展促进会和中国地质大学(北京)自然文化研究院的专家对红旗渠和林滤山的自然与文化资源及其转化为旅游产品的现状进行了为期3天的联合考察调研,也对这一地区的自然与文化融合发展产生了一点想法,以期起到抛砖引玉的作用。需要说明的是,这些想法纯属个人认识,不当之处请批评指正。

红旗渠与林滤山的自然文化融合思考

红旗渠与林虑山的自然文化融合,是推动整个林州旅游高质量发展的方向,是一个极具价值和潜力的课题。红旗渠是“人工天河”和红色精神的象征,林虑山是壮美的太行山自然地质奇观,二者在空间上既互相独立,又相互依存,通过将二者深度融合,可以将其打造成“天人合一、红绿相映”的顶级旅游目的地。

一、林滤山(太行大峡谷)是太行风光最盛处

林滤山(太行大峡谷)之所以能够被誉为“太行风光最胜处”,主要源于其得天独厚的地质奇观、自然景观与人文底蕴的完美融合。

1.这里是太行山地质结构完美呈现的地方

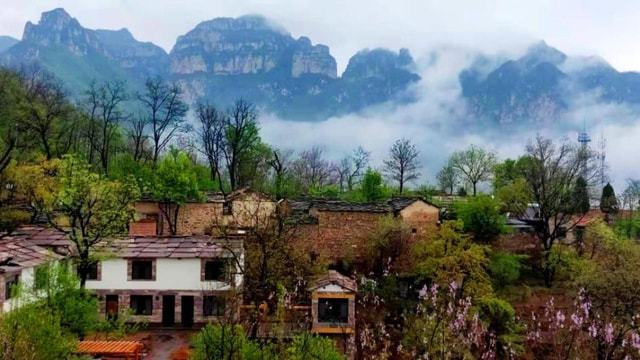

林滤山(太行大峡谷)的地层主体主要是太古宙的变质岩,构成了林滤山的山基,中元古代的红色石英砂岩,构成了林滤山山体的下部陡崖,寒武纪的黑色碳酸盐岩,构成了林滤山山体的上部陡崖和峰丛(图1)。

2.这里是太行山地质奇观集中体现的区域

太行大峡谷由林滤山地壳抬升与水流切割共同作用形成,崖壁的垂直落差可达千米以上,如王相岩、桃花谷等段落的悬崖绝壁气势恢宏,展现了太行山“北雄风光”的典型特征,峡谷内的地层岩石历经亿万年沉积,红岩、灰岩交错,形成状如“石板”的独特地貌,四季光照下色彩变幻,视觉冲击力极强。

3.这里是太行山水文景观点缀最灵动的区域

由于拥有寒武纪碳酸盐岩这个“地下大水库”的供水,让太行大峡谷内的瀑布与溪流交相辉映,太行平湖、桃花溪等贯穿峡谷,形成多级瀑布群(如黑龙潭瀑布),舞动的水流与坚硬的山岩形成刚柔对比,增添景观的动态美,加上峡谷内水源为山泉汇集,清澈碧绿,与红岩绿树构成“山水画廊”般的意境(图2)。

4.这里是生物多样性的生态宝库

由于峡谷的垂直落差大,导致峡谷内的植被带谱明显,从谷底温带植物到山顶高山草甸,植被随海拔变化呈现梯度分布,春秋季节红叶漫山、夏季绿荫避暑、秋季红叶如霞、冬季冰挂悬壁,生态景观层次丰富,加上自然原始,峡谷内保存了天然次生林和多种濒危动植物,如太行菊、金钱豹等,为自然爱好者提供探索的空间。且四季皆可游,并各有主题特色(如桃花谷春季赏花、冬季冰瀑摄影)。

5.这里是自然与人文深度融合的典范

住在太行大峡谷内的历代居民,为了适应和当地的环境和维持对外的交通联系,留下了数量众多的古栈道与人文遗迹,王相岩因商代傅说隐居典故而富文化底蕴,修建在崖壁上的红旗渠、悬崖上的挂壁公路(如太行天路)、古商道遗迹等见证了人类适应自然的智慧,石板岩镇等村落沿用当地石材建房,形成了“石屋、石磨、石巷”等特色人文景观(图3),彰显了人与自然环境和谐共生愿景。

6.这里的景观具有集群性与可达性特点

大峡谷区域集中了太行山最具代表性的景观类型(高山、峡谷、瀑布、溪泉、森林、草甸、古道、民宿、工程、文化等等),精华景点密集分布,游客可在较小范围内体验到多重自然文化风光。

二、“人工天河”红旗渠是中华民族的精神写照

红旗渠不仅仅是一项水利工程,更是一座精神的丰碑,是中华民族不屈不挠、艰苦奋斗精神的生动写照。

1.体现了面对逆境“自力更生、艰苦创业”的精神

林县(今林州市)历史上“水贵如油,十年九旱”的极端恶劣的自然条件,让人们不得不为一口水而奔波,这种逆境正是中华民族屡屡经历的磨难缩影。因此,在技术落后、物资匮乏的20世纪60年代,林县人民没有等待、没有依赖,而是凭借一锤一钎一双手,以“重新安排林县河山”的豪迈气概,向大自然宣战,这种不怨天尤人、没有条件创造条件,依靠自身力量改变命运的信念,是中华民族最核心的品格。

2.体现了众志成城“团结协作、无私奉献”的精神

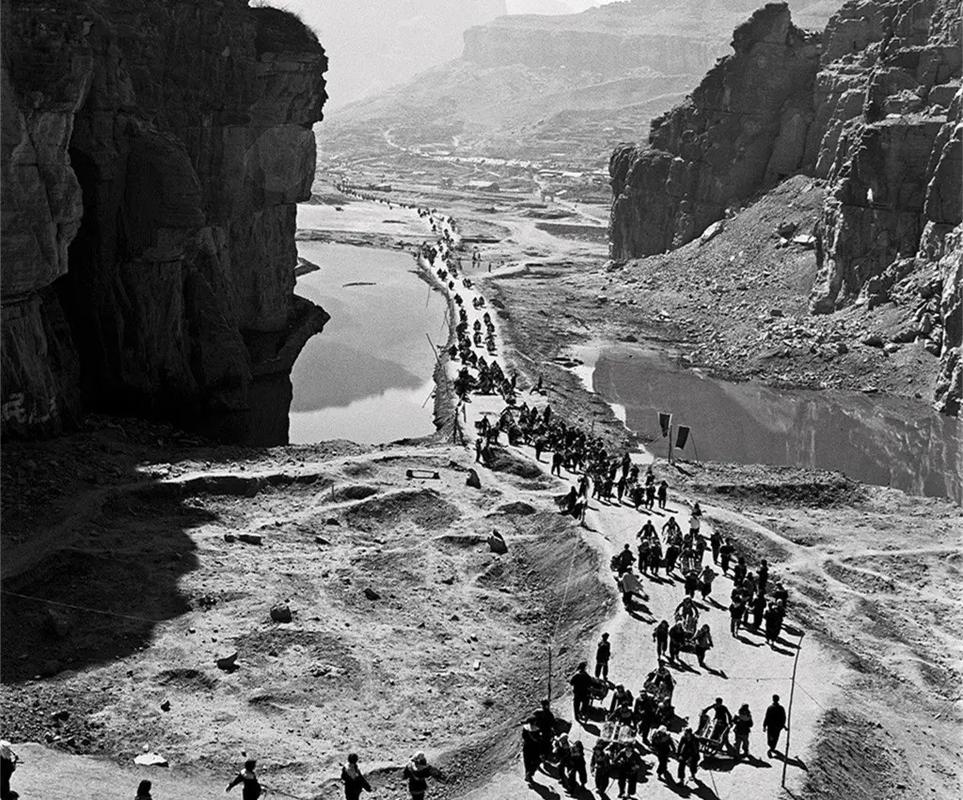

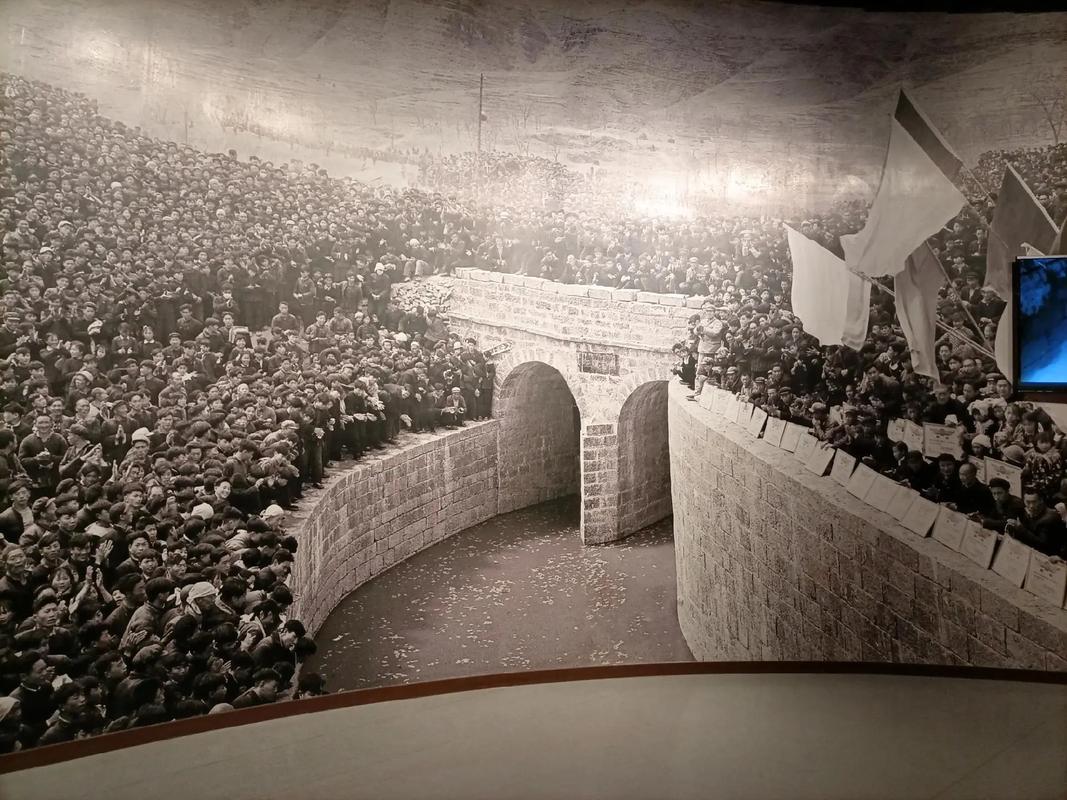

修建红旗渠不是少数人的功劳,而是整整一代林县人十年的坚持、集体的奉献(图4)。干部和群众同吃同住同劳动,父子相继、夫妻并肩、兄弟携手修渠的故事比比皆是。同时,由于修渠需要劈山炸岭,难免占用耕地、拆迁房屋,但为了子孙后代的幸福,人们甘愿牺牲个人和眼前利益,这种“局部利益服从整体利益”的集体主义精神体,是中华民族能够克服一切艰难险阻的力量源泉:

3.体现了攻坚克难“敢想敢干、实事求是”的精神

在太行山的悬崖峭壁上开凿一条长达1500公里的“人工天河”(图5),其难度超乎想象。无论是打通长达616米的“青年洞”,还是修建横跨山谷的渡槽,都体现了惊人的智慧和勇气,创造了工程史上的奇迹。因此说,这项工程是在尊重科学,精益求精的基础上,技术人员和群众结合,土法上马与技术创新并举,解决了无数技术难题。这种既有无畏的勇气,又有科学求实的态度,确保了工程的最终成功。

因此说,红旗渠是与中华民族历史上诸多伟大壮举(如万里长城、大运河等)一脉相承,它具体而微地体现了“愚公移山”的执着,“大禹治水”的智慧与担当,“人定胜天”的乐观与豪迈等中华民族的精神特质。

三、红旗渠与林滤山是研究自然文化融合的最典型地区

红旗渠与林滤山的资源融合表现在宏观上、中观上和微观上三个层次的融合,所以所,这里是自然文化融合最典型的地区。

1.红旗渠与林滤山的宏观旅游资源融合

林虑山和红旗渠的宏观旅游资源,是一个极具特色的组合,其核心价值在于 “人工奇迹”与“自然造化”的完美融合,并在此基础上衍生出多层次、高品位的旅游吸引力。

林虑山是“绿”与“自然”的瑰宝:林虑山是太行山脉中最具审美价值的精华段落的之一,拥有典型的红色砂岩地貌,在宏观上,呈现出雄、险、奇、秀的自然景观特征,是开展山水观光、地质科普、户外运动的绝佳场所;是国家地质公园/风景名胜区,其国家级的名号本身就代表了资源的稀缺性和高品质,为旅游开发提供了坚实的资源基础。其地文景观主要代表有:太行大峡谷、桃花谷、王相岩、太行平湖、水域风光等(图6)。

红旗渠是“红”与“人”的奇迹:红旗渠不是一条普通的水利工程,它是被赞誉为“世界第八大奇迹”的世界级的人工天河,是人类改造自然的壮举,其宏观价值在于极高的精神文化含量和视觉震撼力,在太行山的悬崖绝壁上开凿一条总长1500公里的人工水渠,这种规模和气魄本身就是独一无二的旅游资源;红旗渠精神(自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献)是国家级的精神标识,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,这使得它超越了单纯的景观功能,成为重要的红色教育基地和爱国主义教育基地,具有强大的政治和社会吸引力。其典型的宏观旅游资源包括:红旗渠工程本体的青年洞、分水苑/纪念馆、络丝潭,历史文化遗存的悬空栈道、佛教文化等。

精神与研学旅游资源(核心优势):包括红旗渠精神研学,这是该区域最具独特性、最不可复制的宏观资源,面向全国党员干部、青少年学生、企业团队开展;现场教学,在青年洞、纪念馆等实地感受;体验教学,走“水长城”、推“民工车”等,增强代入感;访谈教学,与修渠劳模、后人座谈,聆听鲜活故事;地质科普研学。依托地质公园,开展地貌形成、岩石构造等自然科学教育;艰苦奋斗主题教育, 成为各类机构进行团队建设、意志磨练的重要目的地。

休闲度假与运动旅游资源:山地度假,林虑山海拔较高,夏季凉爽,是理想的避暑胜地;登山与徒步、滑翔、攀岩等户外运动。

红旗渠和林虑山宏观旅游资源的核心优势是“红绿结合”的独特模式。它以举世无双的人工奇迹(红旗渠) 和雄浑壮丽的自然景观(林虑山)为双重基底,以内涵深刻的红旗渠精神为灵魂,成功地将观光旅游、红色教育、研学旅行、户外运动、休闲度假等多种业态融为一体。这种资源的综合性、独特性和高品位,使其在中国北方旅游格局中占有不可替代的重要地位,具有极大的发展潜力和市场吸引力。

2.红旗渠与林滤山的中观旅游资源融合

如果说宏观资源是战略性的顶层设计(如“红绿结合”的品牌定位),那么中观资源就是将这些宏观概念落实为具体可体验、可消费的旅游产品和空间布局。 它主要回答“游客在这里具体能看什么、玩什么、体验什么”的问题。

(1)中观层面的空间结构与功能分区

该区域已形成了清晰的“一带三区”或“组团式”空间结构,每个区域功能明确,产品各异。一是红旗渠纪念体验带(“红色核心”与“精神主线”),核心景点有红旗渠纪念馆(中观层面的信息中枢和情感起点)、青年洞(中观层面的精神地标和体验高潮)、分水闸(中观层面的工程枢纽)、络丝潭等;二是太行大峡谷自然观光与休闲区(“绿色主体”与“生态本底”),核心景点有桃花谷(以“水”为主题的精品游览线)、王相岩(以“险”为主题的登山体验区)、太行天路(贯穿山巅的景观长廊)、太行平湖(提供亲水休闲可能性的区域)、林虑山国际滑翔与户外运动区(“动感体验”与“高端吸引”);

(2)中观层面的核心旅游产品体系(中观血肉)

一是观光游览产品(基础产品),主要有“红+绿”经典一日/二日游(串联红旗渠纪念馆-青年洞和桃花谷-王相岩-太行天路)产品,主题观光线路: 如“红旗渠精神研学游”、“太行地质奇观探秘游”、“秋季采风摄影游”等;二是体验与研学产品(核心竞争力),主要有红旗渠精神深度体验(情景体验、课程教学、劳模访谈、地质科普研学)产品等;三是户外运动(滑翔伞体验/培训、山地徒步大会、攀岩挑战赛)与休闲度假(民宿、度假酒店、文化休闲)产品(提升与延伸)。

(3)中观资源的独特卖点(USP)

一是极强的故事性与代入感(红旗渠每个景点都承载着鲜活的故事)、二是自然与人文的无缝衔接(人在渠上走,渠在云中流,游览路线本身就将人造奇迹与自然绝景紧密结合,过渡自然,节奏张弛有度);三是多层次的活动适配性(从适合老年人和儿童的轻松观光,到适合青壮年的登山挑战,再到专业级的滑翔运动,能满足不同年龄、不同兴趣游客的需求);四是教育价值的显性化(研学产品成熟,教育目标明确,使得这里不仅是旅游目的地,更是一个开放的“教室”)。

红旗渠·林虑山的中观旅游资源,成功地将宏观的“红绿结合”战略,具体化、空间化、产品化为一个由纪念体验带、自然观光区、户外运动区构成的清晰空间格局,并在此基础上开发了观光、研学、运动、度假四大产品体系。它让游客的旅程变得丰满、可操作,既有精神的洗礼,又有身体的历练,更有视觉的享受,从而牢固地支撑起了其作为国家级重点旅游区的地位。

3.红旗渠与林滤山的微观旅游资源融合

“微观旅游”强调的是在宏观景区背景下,对细节、深度、体验和独特性的探索。红旗渠与林虑山(又称林虑山风景名胜区)的结合,正是“人工天河”的奇迹与“北雄风光”的自然造化完美融合的典范。

(1)红旗渠的微观旅游资源(聚焦“人工奇迹的细节”)

红旗渠的宏观震撼在于整个工程,而微观魅力则藏于每一处工程的细节、每一个建设者的故事和每一种精神的体验中。一是工程智慧的微观体现,主要有“鹰嘴崖”上的凿痕(仔细观察悬崖上留下的钢钎凿痕,每一道痕迹都是当年凌空除险的惊险见证)、“一线天”的精准测量(在狭窄的“一线天”通道,讲解当时如何在没有先进仪器的情况下,依靠土办法进行水平测量)、分水苑的闸门与渠线(分析分水闸如何科学地分配水源到不同干渠)、青年洞的岩层结构(观察不同硬度的岩石层,讲解当时是如何攻克最坚硬石英岩的);二是人文精神的深度挖掘,主要有“铁姑娘”队的打钎点、凌空除险的锚桩、民工遗物与工具等;三是沉浸式体验活动,主要有“抡一回开山锤”、“走一段渠线”、“听一段劳模访谈”等等。

(2)林虑山的微观旅游资源(聚焦“北雄风光的精粹”)

林虑山的宏观之美在于太行大峡谷的雄浑,而微观之美则在于其地质奇观、生态细节和山居人文。一是对地质奇观的微观解读,主要有桃花谷的瀑泉群、王相岩的摩天筒梯、太行平湖的岩层剖面、鲁班壑的“斧劈”痕迹等;二是生态世界的细致观察,主要有季节性的山花野草、崖壁上生命的顽强、山间的动物精灵等;三是人文古韵的深度探寻,主要有石板岩镇的民居、古商道的蹄印、民间手工艺等。

(3)宏观与微观结合的深度旅游产品设计思路

基于以上微观资源,可以设计出极具吸引力的旅游产品:一是主题研学游产品(“小工匠·大精神”的红旗渠工程研学,“地球日记”林虑山地质研学);二是深度体验游产品(“太行山居日记”,“星空下的红旗渠”);三是摄影写生游,针对摄影和绘画爱好者,提供最佳的微观取景地指南,如渠水的光影、石头的纹理、山花的特写、民居的细节等。

红旗渠与林虑山真正的宝藏,藏在一道凿痕、一层岩片、一朵山花、一段故事和一种生活方式的细节之中。开发和推广这些微观旅游资源,能让游客从“旁观者”变为“发现者”和“体验者”,从而获得独一无二、回味无穷的旅行记忆。对于提升红旗渠林虑山旅游的品牌和吸引力至关重要。

四、红旗渠与林滤山融合方式讨论

林滤山(太行大峡谷)能够成为“太行风光最胜处”,关键在于其地质构造的典型性、水文景观的灵动性、生态系统的完整性、人文历史的渗透性以及四季景致的多样性共同作用。它不仅是地理教科书式的峡谷典范,更是一个集自然震撼与人文温情于一体的综合性景观载体,从而在太行山脉众多景区中脱颖而出。

而红旗渠的水,流淌的不仅是解渴的生命之源,更是中华民族的精神之流。它向世界宣告:这个民族拥有在绝境中开辟生路的勇气,拥有为长远福祉而团结奋斗的觉悟,拥有用双手创造奇迹的智慧。 正因为如此,红旗渠超越了地域和时代的限制,成为激励整个民族奋勇前进的永恒精神写照。每当人们看到那条悬挂在太行山腰的“水长城”,就会想起中华民族血脉中那股永不枯竭的奋斗力量。

因此,二者的融合,本质上是精神与山水、历史与地理、人文与自然的对话。通过规划一体、产品沉浸、业态联动、保护优先的策略,完全可以将这里打造成为一个:

红色精神的体验地;地球知识的科普地;

太行风光的观赏地;生态哲学的感悟地。

最终实现从单一观光景区到综合性、世界级自然文化目的地(联合国教科文组织世界地质公园)的华丽蜕变。

1.核心理念从“并列”到“融合”的转变

红旗渠和林虑山之间原本存在着自然环境(太行大峡谷造成林州盆地缺水)衍生红旗渠文化的必然关系,但当前的旅游现状则是将“红色红旗渠”和“绿色林虑山”作为两个并列的、孤立的产品开发,这就在一定程度上割裂了自然与文化之间的关系,而未来高质量发展的方向应该是二者的深度融合,核心理念可定位为:

“天人合一·太行丰碑”

——讲述人类如何认识自然、尊重自然、利用自然、最终与自然和谐共生的伟大故事。

2.围绕“红旗渠.林虑山大景区”进行总体策划

在统一品牌与管理方面,要打破红旗渠和林虑山分而治之的现状,打造世界地质公园,成立统一的“红旗渠-林虑山大景区”管理委员会,进行一体化规划、开发、营销和管理。并规划一系列不同主题特色线路,将自然与文化节点串联起来。具体包括:

“天河之路”徒步线:沿着部分渠线设计徒步路线,一侧是悬崖绝壁(自然奇观),一侧是人工天河(文化奇迹),让游客在行走中感受“人定胜天”与“天人合一”哲学思考。

“地质与工程”科考线:将林虑山的断层、岩层、古生物化石等地质点与红旗渠的选线、凿洞、渡槽等工程点结合,讲解为何在这里、如何在这里修建红旗渠的地质学原理和工程学智慧。

“红绿交响”体验线:上午游览林虑山太行大峡谷的自然风光,下午参观红旗渠青年洞,晚上观看《红旗渠》实景演出,形成一日内的自然与文化的完整体验闭环。

3.在产品与体验层面要开发沉浸式、互动式项目

具体包括:

开发“红旗渠工匠”沉浸式体验项目:

在安全区域,设置模拟开凿体验点。游客可以戴上安全帽,拿起(道具)钢钎、铁锤,在仿制的岩石上体验“凌空除险”等场景,并由“老炮手”后代或专业演员扮演指导员进行讲解。这能将红色教育从“观看”变为“体验”。

开发“太行天语”地质文化解说系统:

一是开发智能导览,开发APP或小程序,游客扫描二维码,即可通过AR技术看到数亿年前这里是如何的古海洋,地壳如何运动抬升形成太行山,以及当年修渠的虚拟场景叠加在现实景观上;二是建设特色解说牌,解说牌不仅要说明地质现象(如红砂岩地貌),更要说明“这种岩石为什么坚硬,当年民工是如何克服它的”;三是对目前的实景演艺升级,在现有的《红旗渠》演出基础上,增加更多自然元素。例如,将太行山的四季变化、风云雨雪作为舞台背景的一部分,用艺术形式表现自然之力与人类意志的对话。

开发系列文创产品:

一是开发 “岩石标本”系列产品,附上地质说明和修渠时与此类岩石斗争的故事;二是开发以渠水、山形为元素的茶具、器皿等“渠水润心”系列产品,寓意“饮水思源”;三是开发缩小版的钢钎、铁锤、油灯等“英雄工具”模型产品,成为独特的纪念品。

4.在业态与社区层面要推动可持续发展

扶持渠边、山下的村庄发展“渠畔人家”特色民宿群,提供特色农家餐(用渠水灌溉的粮食、蔬菜),鼓励民宿主人讲述红旗渠故事和本地风物传说,让游客住下来、慢体验。

开发“天河宴”主题菜品,每一道菜都与修渠故事或自然物产相关(如“团结协作”大锅菜、“凌空除险”山野菜、“十水言”羹汤等),提升餐饮的文化附加值。

培训当地村民,特别是修渠后代,成为景区的自然文化兼职导游和解说员,他们讲述的故事最真实、最动人,也能有效带动就业。

5.在保护与传承方面要确保永续利用

成立世界地质公园申报与管理机构,建立红旗渠工程遗产和林虑山地质遗迹联合保护机制;

运用数字孪生技术建设“红旗渠林虑山数字博物馆”;

设立“太行精神与生态哲学”国际论坛,邀请地质学家、水利工程师、历史学家、哲学家和旅游专家,定期举办高端论坛,共同探讨红旗渠精神的当代价值与人与自然的关系,提升景区的学术地位和文化影响力。

附:联合国教科文组织世界地质公园

联合国教科文组织世界地质公园是联合国教科文组织批准的四大品牌(自然文化遗产、非物质文化遗产、人与生物圈、世界地质公园)之一。要求其覆盖的地理范围是一个单一整体,当中包含具国际重要性的地质遗迹,以保护、教育和可持续发展的概念管理。地质公园采用由下而上的方式管理,结合地质保育与可持续发展,同时亦十分重视当地社区的参与。截至2025年4月为止,全球共有229个分布於50个国家的联合国教科文组织世界地质公园,其中:中国有49家。

注:文中的图片和部分文字为网上收集,感谢原作者的辛勤付出,如有侵权,请联系删除。